傳統(tǒng)照明的發(fā)光原理,是通過(guò)金屬發(fā)熱將熱能轉(zhuǎn)化為光能,效率非常低,僅有7%左右。而LED的發(fā)光原理,是電子穿過(guò)一層半導(dǎo)體材料時(shí),激發(fā)該半導(dǎo)體材料將電能轉(zhuǎn)化為光能,因此不用發(fā)熱就可以直接發(fā)光。目前,LED能將40%的電能轉(zhuǎn)化為光能。隨著技術(shù)進(jìn)步,轉(zhuǎn)化率會(huì)越來(lái)越高,理論上可能達(dá)到70%。

這是照明史上質(zhì)的飛躍,如此優(yōu)秀的節(jié)能效應(yīng),也使其成為未來(lái)照明主流的一大因素。

市調(diào)機(jī)構(gòu)估計(jì),全球照明市場(chǎng)規(guī)模在2012年將達(dá)1178億美元,中國(guó)照明市場(chǎng)也在2010年達(dá)到1000億元人民幣的龐大規(guī)模。在今年節(jié)能低碳的趨勢(shì)下,迅速興起的LED照明作為新一代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),更進(jìn)一步刺激了近期照明市場(chǎng)的需求。如歐盟和中國(guó)都計(jì)劃在2012之前淘汰所有的老式白熾燈泡,僅中國(guó)十一五期間就預(yù)計(jì)要更換1.5億只燈泡。

然而,面對(duì)這樣巨大的市場(chǎng),中國(guó)照明企業(yè)的領(lǐng)頭羊,如歐普和雷士,經(jīng)歷了十幾年摸索和發(fā)展,在中國(guó)的市場(chǎng)份額卻連1%都不到,上萬(wàn)家中國(guó)照明廠家利潤(rùn)總和,都不及全球照明行業(yè)巨頭飛利浦、歐司朗或者通用電氣的一個(gè)零頭?難道僅僅因?yàn)樗鼈儞碛性催h(yuǎn)流長(zhǎng)的歷史積淀,而使我們只能高山仰止嗎?

不是這樣,我們發(fā)現(xiàn)最近20年中,年輕的日本日亞化學(xué)、韓國(guó)首爾半導(dǎo)體以及中國(guó)臺(tái)灣億光電子,都打破了三大巨頭的壟斷,做到后來(lái)者居上。這是為什么呢?

原來(lái),傳統(tǒng)巨頭和成功的新興企業(yè),都是因?yàn)樽プ×苏彰餍袠I(yè)的本質(zhì),才取得了成功。

照明行業(yè)的本質(zhì)是什么呢?

我們通過(guò)分析成功的照明企業(yè),發(fā)現(xiàn)他們擁有以下共同點(diǎn):擁有核心技術(shù),通過(guò)大廠之間的交叉授權(quán),構(gòu)筑技術(shù)壁壘,實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的“集權(quán)”,限制競(jìng)爭(zhēng)以提高利潤(rùn)率;同時(shí)開(kāi)放專利技術(shù),與中下游廠商進(jìn)行深度合作,以“分權(quán)”來(lái)拓寬市場(chǎng),把握市場(chǎng)主流發(fā)展方向。

“把握集權(quán)和分權(quán)的平衡,充分發(fā)揮技術(shù)的效用”,這一共同點(diǎn),正是照明行業(yè)的本質(zhì)。

而中國(guó)照明企業(yè)在90年代初期起步,時(shí)至今日也初具規(guī)模,在中國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。但中國(guó)企業(yè)集中在利潤(rùn)最低、競(jìng)爭(zhēng)最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈最低端,短平快的經(jīng)營(yíng)模式,輕技術(shù)重市場(chǎng)的觀念,都使得向上突圍毫無(wú)希望。

如何在更高的平臺(tái)上與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),發(fā)掘出了本土價(jià)格和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)之外的可持續(xù)力量?

本文將詳細(xì)分析照明企業(yè)如何抓住行業(yè)本質(zhì),平衡集權(quán)與分權(quán)的歷程,再結(jié)合對(duì)歐普、雷士照明在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一次突圍的解讀,為中國(guó)企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)用行業(yè)本質(zhì)進(jìn)行第二次突圍、爭(zhēng)取晉級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈,提出建議。

中國(guó)企業(yè)不會(huì)玩,只能拿小頭,幫別人賺錢!

在LED照明的產(chǎn)業(yè)鏈中,上游的外延片、切割和芯片占了利潤(rùn)的70%,且國(guó)外五大廠商擁有85-90%的相關(guān)專利。中國(guó)內(nèi)地企業(yè)最多的還是做封裝和應(yīng)用,競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤(rùn)率低。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看照明行業(yè)本質(zhì)

照明行業(yè)歷史以代表技術(shù),被劃分為三個(gè)階段:燈絲燈泡時(shí)代(白熾燈)、氣體燈泡時(shí)代(熒光燈)、半導(dǎo)體發(fā)光時(shí)代(LED)。而其中,又以歷史最長(zhǎng)的白熾燈和未來(lái)主流的LED,為最重要的考察點(diǎn)。

我們的研究發(fā)現(xiàn),無(wú)論時(shí)代技術(shù)如何,照明產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條卻驚人的相似。下面我們就通過(guò)對(duì)比老式燈泡,來(lái)介紹LED的產(chǎn)業(yè)鏈條。

燈泡生產(chǎn)流程——五步流程

一只典型的鎢絲燈泡產(chǎn)品的生產(chǎn),需要以下五步:

鎢材料的生產(chǎn):照明用鎢材料是一種鎢合金,它各項(xiàng)元素的配比,很大程度上影響了發(fā)光效率。愛(ài)迪生最大的貢獻(xiàn),就是找到了當(dāng)時(shí)情況下最適合的發(fā)光材料。

鎢絲的抽出:形態(tài)是最大化效率的必要手段,經(jīng)過(guò)百年來(lái)的實(shí)踐,燈絲終于形成了回旋彎曲的形狀。粗細(xì)也要適中,過(guò)細(xì)容易燒斷,過(guò)粗則發(fā)光強(qiáng)度不夠,且成本高。燈泡的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中,燈絲部分是規(guī)定最多的。

加上燈座:車無(wú)輪,馬無(wú)鞍,兵無(wú)糧,怎能將軍?作為燈泡的供電設(shè)備,燈座是非常重要的一部分。

加上燈泡:燈泡是因?yàn)檎婵眨拍苁拱l(fā)熱的燈絲不被氧化。真空的程度決定了燈泡的使用壽命。

燈泡應(yīng)用:最終實(shí)現(xiàn)照明產(chǎn)品價(jià)值的,是如何應(yīng)用。如臺(tái)燈,就是燈泡加上其他部件,并搬上了書桌。

LED生產(chǎn)流程——同樣是五步流程

外延片的生產(chǎn)——材料:“外延片”Epitaxial Slice的復(fù)合材料,是LED的發(fā)光核心。

前文提到,LED的發(fā)光原理,是電子穿過(guò)一層半導(dǎo)體材料時(shí),激發(fā)該半導(dǎo)體材料將電能轉(zhuǎn)化為光能。然而,單層半導(dǎo)體的發(fā)光能力很弱,所以要將很多層單層材料疊加起來(lái),壓成類似千層糕那樣的復(fù)合材料,這就是“外延片”。

所以,LED的發(fā)光效率決定于在同等厚度里,能壓入多少層。單層材料越薄,能疊加的層數(shù)越多,發(fā)光效率就越高。現(xiàn)在一般每層厚度僅為2-20微米,這也決定了外延片生產(chǎn)是整個(gè)LED生產(chǎn)流程中最困難的部分。

切割——LED核心:相當(dāng)于從鎢絲材料中抽出燈絲,不同的是,切割后的外延片是方塊形。

由于外延片這種特殊結(jié)構(gòu),想要完整無(wú)損地切割出發(fā)光核心,非常困難。不僅需要真空環(huán)境,還要專業(yè)的切割機(jī)。目前世界上只有兩個(gè)廠家生產(chǎn)這種切割機(jī)。

將核心放入LED芯片:芯片之于LED,正如燈座之于燈泡,是供電部分。“芯片”是實(shí)現(xiàn)LED理想效果非常重要的裝備,因?yàn)長(zhǎng)ED對(duì)電流的要求非常高。

封裝LED芯片成發(fā)光體:將LED芯片封裝成為發(fā)光體,正如給燈絲燈座加上燈罩做成燈泡。燈罩形狀可依據(jù)所需而不同,但封裝技術(shù)決定了發(fā)光體的使用壽命。

照明應(yīng)用:就像運(yùn)用白熾燈泡一樣,根據(jù)不同功能和需要,裝配成不同的LED產(chǎn)品。

對(duì)LED照明來(lái)說(shuō),前三步的外延片、切割和芯片是上游,第四步的封裝是中游,第五步的應(yīng)用則是下游。

上游占了整體利潤(rùn)的70%,而且是被國(guó)外五大廠商嚴(yán)格控制的,他們擁有85-90%的相關(guān)專利。而中國(guó)內(nèi)地企業(yè)做得最多的,還是中下游的封裝和應(yīng)用。

了解工序的流程和成功企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的分布后,我們發(fā)現(xiàn),行業(yè)本質(zhì)和行業(yè)定位是緊密相關(guān)的。

這幫家伙會(huì)賺錢,會(huì)玩集權(quán)加分權(quán)的商業(yè)模式

何為集權(quán)?就是構(gòu)建技術(shù)壁壘(大廠結(jié)成攻守同盟,合力擠壓新競(jìng)爭(zhēng)者),提高利潤(rùn)率;何為分權(quán)?就是通過(guò)授權(quán),讓手中的技術(shù)成為行業(yè)主流,才能占領(lǐng)市場(chǎng),取得大量利潤(rùn)。

行業(yè)本質(zhì):平衡集權(quán)、分權(quán),效用最大化

照明行業(yè)是一個(gè)技術(shù)導(dǎo)向型行業(yè),在研究過(guò)程中,我們面對(duì)的每家廠商都擁有大量專利,然而卻有成功、也有失敗。所以,不是技術(shù)或者專利決定一切,“如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)的效用最大化”,反而是成功的最終命題。

我們發(fā)現(xiàn)所有成功的照明企業(yè),無(wú)論是傳統(tǒng)照明三巨頭,還是新興LED企業(yè),都擁有一個(gè)共同點(diǎn),就是他們用不同的方法,試圖取得一個(gè)“集權(quán)與分權(quán)的平衡”,就是以擁有先進(jìn)技術(shù)作基礎(chǔ),同時(shí)開(kāi)放技術(shù)的使用權(quán),以使技術(shù)效用最大化。

而不成功的企業(yè),如下文提到的“住友”或者臺(tái)灣封裝業(yè),盡管都有自己的技術(shù),但是由于沒(méi)有“平衡集權(quán)和分權(quán)”,沒(méi)有充分利用好技術(shù),沒(méi)有把握“最大化技術(shù)效用”的行業(yè)本質(zhì),都遭到了失敗。

何為“集權(quán)”?簡(jiǎn)而言之,就是構(gòu)建“技術(shù)壁壘”以限制競(jìng)爭(zhēng),提高自己的利潤(rùn)率。我們看到進(jìn)入LED照明時(shí)代后,大量針對(duì)侵權(quán)的訴訟層出不窮。而產(chǎn)業(yè)內(nèi)大廠則趨向于結(jié)成攻守同盟,互換專利形成專利池,以全方位控制技術(shù)專利,合力擠壓新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入。

何為“分權(quán)”?光有利潤(rùn)率是不行的,要擴(kuò)大市場(chǎng)容量才能取得大量利潤(rùn)。在研究過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)一大特點(diǎn),就是廠家之間大量的“交叉授權(quán)”或“特許授權(quán)”。這種分權(quán)行動(dòng),擴(kuò)大了自己手中技術(shù)的影響力,才能成為未來(lái)的行業(yè)主流,自己才能居于行業(yè)核心。

照明企業(yè)的定位

在實(shí)際中,如何因時(shí)制宜、因地制宜地把握“平衡分權(quán)和集權(quán),以獲得技術(shù)效用最大化”的行業(yè)本質(zhì),就一定要結(jié)合企業(yè)身處的行業(yè)位置,具體情況具體分析。

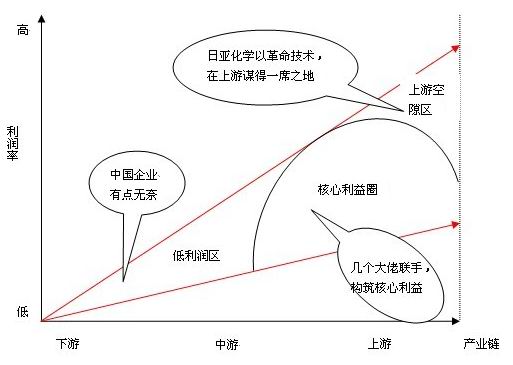

對(duì)行業(yè)本質(zhì)的把握,導(dǎo)致了照明企業(yè)定位的不同,下面我們用一幅畫,來(lái)解釋各個(gè)照明企業(yè)的行業(yè)定位。

在這幅示意圖中,橫軸上從左到右,分別為產(chǎn)業(yè)鏈的下、中、上游,縱軸上從下到上,分別代表利潤(rùn)率由低至高的變化。這樣,從坐標(biāo)原點(diǎn)出發(fā),我們畫出兩條紅色的射線,代表產(chǎn)業(yè)鏈上中下游不同的利潤(rùn)率上限與下限。從這樣一個(gè)喇叭口的形狀,可以明顯看出,越是靠近產(chǎn)業(yè)鏈上游(喇叭口),企業(yè)的利潤(rùn)空間也就越大。我們借用圖中構(gòu)成的喇叭狀的三角形,來(lái)定義整個(gè)照明行業(yè)。

國(guó)際巨頭先發(fā)優(yōu)勢(shì),占據(jù)有利位置

從19世紀(jì)末開(kāi)始,以飛利浦、歐司朗和通用電氣為代表的國(guó)際照明巨頭,通過(guò)先進(jìn)的技術(shù)和強(qiáng)大的財(cái)力,搶先占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈中上游的核心利益圈。

100多年來(lái),國(guó)際巨頭通過(guò)分權(quán)與集權(quán)的操作,達(dá)到技術(shù)效用的最大化,從而成功地?cái)U(kuò)張自己的領(lǐng)地,占據(jù)了絕大部分的中上游的市場(chǎng)空間。

然而,巨頭選擇了高利潤(rùn)市場(chǎng),并沒(méi)有力爭(zhēng)面面俱到,而是在產(chǎn)業(yè)鏈下游,留出利潤(rùn)率低的細(xì)分市場(chǎng)空隙。中國(guó)企業(yè),則正是進(jìn)入了巨頭放棄的下游市場(chǎng)。

利用照明技術(shù)換代,新興照明企業(yè)切入上游

但是,每一次技術(shù)革新都有難以預(yù)測(cè)和控制的因素,所以上游,同樣會(huì)留下空隙給新興的技術(shù)性公司。

20實(shí)際90年代初,以美國(guó)科銳CREE和日本日亞化學(xué)NICHIA為代表的新興公司,以革命技術(shù)為敲門磚,在產(chǎn)業(yè)鏈的上游謀得一席之地。然后通過(guò)技術(shù)集權(quán)的嘗試壓制巨頭,并由上往下進(jìn)入核心圈內(nèi)。

中國(guó)企業(yè)起步低,填充巨頭剩下的細(xì)分市場(chǎng)

同一時(shí)期,缺乏技術(shù)的中國(guó)企業(yè)加入,但只得在產(chǎn)業(yè)鏈下游的細(xì)分市場(chǎng)中進(jìn)行市場(chǎng)性競(jìng)爭(zhēng)。其中也不乏做出些名堂的企業(yè),如歐普和雷士。兩家公司的發(fā)家,都采用了相似的策略。首先,準(zhǔn)確定位在某一細(xì)分市場(chǎng),然后大力拓展銷售渠道,建立品牌,從而贏得市場(chǎng)。

但問(wèn)題是,渠道是砸錢挖人就可以拿到的,商業(yè)模式是很容易被別人大量復(fù)制從而失效的。因而,市場(chǎng)手段并不是緊緊握住手里的硬貨,也自然談不上什么集權(quán)和分權(quán)的本質(zhì)了。所以,中國(guó)企業(yè)在剛剛脫離建材市場(chǎng)的草莽期后,眼下面臨著再次突圍無(wú)方的迷惘。

在行業(yè)分布圖里,越成功的企業(yè),越深入“利潤(rùn)的核心區(qū)”,而核心區(qū)被核心廠商之間的技術(shù)壁壘包圍。

為了這個(gè)目標(biāo),不同起始定位的企業(yè),都嘗試如何利用手中的技術(shù)作為敲門磚,然后再通過(guò)集權(quán)和分權(quán)的手段切入“核心利益圈”,并擴(kuò)大自己圈占的利潤(rùn)區(qū)域,也就是“追求技術(shù)效用最大化”。

下面,我們就一個(gè)一個(gè)案例詳細(xì)解讀這一過(guò)程

愛(ài)迪生:發(fā)明家?其實(shí)是商業(yè)模式設(shè)計(jì)高手!

他做了兩件很正確的事:一件申請(qǐng)了白熾燈的專利;二是發(fā)明了照明配套器具(如電線、開(kāi)關(guān)等)并申請(qǐng)專利。此后,愛(ài)迪生授權(quán)碳絲燈泡給其他廠商,制定了燈泡的主流標(biāo)準(zhǔn)。

傳統(tǒng)照明巨頭的模式:集權(quán)加分權(quán)之路

傳統(tǒng)照明業(yè)三大巨頭——飛利浦、通用電氣GE和歐司朗,都有百年的發(fā)家史,翻翻老黃歷,看他們當(dāng)年是如何通過(guò)把握行業(yè)本質(zhì),謀得今日之核心地位的。

通用電氣:拿來(lái)一個(gè)燈泡,發(fā)明一個(gè)行業(yè)

照明史上最關(guān)鍵的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),無(wú)疑是煤油燈到白熾燈的進(jìn)化。同時(shí),想必大家也深深記住了一個(gè)偉大的名字,愛(ài)迪生——通用電氣之父,和他身后那些真真假假的傳說(shuō)故事。歲月把他的名字刻在歷史的豐碑上,卻悄悄地掩埋了其他為照明的革命作出巨大貢獻(xiàn)的偉人。

愛(ài)迪生技術(shù)上的成功,或許就像牛頓所說(shuō)的那樣,是站在了巨人的肩膀上。然而,他在商業(yè)上的成功,卻來(lái)自于他超前的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的商業(yè)理念。

他做了兩件很正確的事。第一件事最早申請(qǐng)了白熾燈的光源專利;第二件,也更加重要的是,陸續(xù)發(fā)明了照明所需要的配套器具,如發(fā)電機(jī)、電線、開(kāi)關(guān)等,并一一申請(qǐng)專利。控制了上下游的配套產(chǎn)品,也就是控制了產(chǎn)業(yè)鏈,擁有了集權(quán)的能力,就如同今日微軟的軟件捆綁銷售達(dá)到應(yīng)用軟件壟斷一般。此后,愛(ài)迪生授權(quán)碳絲燈泡給其他廠商使用,制定了當(dāng)時(shí)燈泡的主流標(biāo)準(zhǔn)。

愛(ài)迪生的這兩步棋迅速將電燈產(chǎn)業(yè)化,為他之后成立愛(ài)迪生電力公司——也就是通用電氣公司的前身奠定了基礎(chǔ)。愛(ài)迪生一百多年前成功集權(quán)所積蓄的先發(fā)優(yōu)勢(shì),至今仍惠澤著這個(gè)歷史悠久的公司。

歐司朗:內(nèi)涵的名稱,開(kāi)放的視野

通用電氣專注于光源技術(shù),這絕不是個(gè)別現(xiàn)象,作為照明產(chǎn)業(yè)三巨頭的另外兩家,歐司朗和飛利浦,也同樣是百年基業(yè),家學(xué)淵源。

1881年巴黎電力博覽會(huì)上,德國(guó)人拉特諾買下愛(ài)迪生的所有發(fā)明專利,創(chuàng)辦“德國(guó)愛(ài)迪生應(yīng)用電氣公司”(歐司朗前身)。在“拿來(lái)主義”上面,拉特諾做得比前輩更徹底,開(kāi)始連名字都是拿來(lái)的。

“歐司朗”的名字如何有內(nèi)涵呢?1906年,歐司朗改進(jìn)光源,以金屬鋨鎢合金燈絲代替碳絲,光強(qiáng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了碳絲。歐司朗OSRAM并不是一個(gè)單詞,而是將德文中鋨Osimium的“OS”與鎢Wolfram的“RAM”相結(jié)合。

德國(guó)愛(ài)迪生電氣公司推出歐司朗品牌,最后通過(guò)兼并整合,形成現(xiàn)在所熟悉的“歐司朗”。

歐司朗不僅僅只關(guān)注光源技術(shù)的控制,而且極具開(kāi)放眼光。在LED的新照明時(shí)代,歐司朗是向中下游外包授權(quán)LED生產(chǎn)最活躍的廠家

,幾乎一半的臺(tái)灣企業(yè)都為歐司朗服務(wù)。這樣,不僅僅提高了歐司朗技術(shù)在LED的占有率,也使得歐司朗能關(guān)注于進(jìn)一步的光源研發(fā)。

飛利浦:光源技術(shù)的收集者

飛利浦的歷史可以追溯到1891年,荷蘭機(jī)械工程師在荷蘭埃因霍溫的一個(gè)前鹿皮工廠,開(kāi)始生產(chǎn)碳燈絲光源。1908年飛利浦進(jìn)入世界市場(chǎng),開(kāi)始生產(chǎn)金屬鎢燈絲燈泡。1913年鎢絲的充氣“半瓦”燈投入市場(chǎng),1915年的Arga光源緊隨其后。

當(dāng)時(shí)飛利浦的口號(hào)是:“我們有適于每種應(yīng)用的光源”,并開(kāi)始注意保護(hù)其產(chǎn)品專利。

飛利浦照明目前擁有大約7.5萬(wàn)項(xiàng)專利,2.2萬(wàn)個(gè)注冊(cè)商標(biāo)和6000種注冊(cè)設(shè)計(jì),超過(guò)其他所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總和。在總收入中,光源照明器件貢獻(xiàn)了51%的銷售額。

新世紀(jì)以來(lái),面對(duì)大量新生照明技術(shù),飛利浦通過(guò)收購(gòu),獲得了對(duì)有前途的技術(shù)的控制。

2006年以15億美元收購(gòu)美國(guó)照明技術(shù)公司Lumileds;2007年以5.9億歐元收購(gòu)美國(guó)專業(yè)LED制造商ColorKinetics;2007年收購(gòu)擁有專利產(chǎn)品高強(qiáng)度氙氣燈的美國(guó)公司LTI;2009年收購(gòu)美國(guó)照明設(shè)備生產(chǎn)商Genlyte。

由此我們不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)今傳統(tǒng)照明業(yè)的三巨頭,都是牢牢掌握了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的光源技術(shù),當(dāng)時(shí)只要有可行的技術(shù),就可以立馬產(chǎn)業(yè)化,通過(guò)單純的技術(shù)領(lǐng)先即可成功。因此能在電氣化時(shí)代獲得三分天下的優(yōu)勢(shì)。

可時(shí)移世易,在當(dāng)今這個(gè)信息時(shí)代,技術(shù)傳播的進(jìn)步是以前不可想象的,再也不會(huì)有以前那樣撿到鍋里就是菜的情況出現(xiàn)。

新照明革命的浪潮中,是不是僅僅靠掌握光源技術(shù)的優(yōu)勢(shì),就能笑傲江湖了呢?

好斗的日亞化學(xué)不斗了!它發(fā)現(xiàn)這是行業(yè)本質(zhì)

受挫的日亞化學(xué)發(fā)現(xiàn),僅憑一己獨(dú)斷技術(shù),無(wú)法有效構(gòu)筑行業(yè)壁壘,更無(wú)法推廣技術(shù)、培養(yǎng)市場(chǎng)。所以及時(shí)改變策略,與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手達(dá)成一系列專利交叉許可協(xié)議,合力構(gòu)筑壁壘。

日亞化學(xué)模式:從上游突入核心利益區(qū)

20年前的“日亞化學(xué)”,還是間名不見(jiàn)經(jīng)傳的日本小廠。誰(shuí)也沒(méi)想到,一種被認(rèn)為20世紀(jì)無(wú)法完成的照明技術(shù),竟然在這個(gè)區(qū)區(qū)600余人的公司誕生。

面對(duì)傳統(tǒng)巨頭三分天下的情況,日亞化學(xué)沖破巨頭封鎖,從昔日他人的附庸,成為今日LED產(chǎn)業(yè)的核心。

在我們的定位圖中,以生產(chǎn)LED芯片為主的日亞化學(xué),目前位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游區(qū)域,并且正由上而下、逐步突破由傳統(tǒng)照明巨頭構(gòu)筑的“核心圈”。

自1994年藍(lán)光LED正式投產(chǎn),至2010年其專利保護(hù)期滿,日亞公司銷售總額將達(dá)到110億美元,稅前利潤(rùn)率更高達(dá)50%。據(jù)英國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司IMS

Research的報(bào)告,就2007年LED封裝產(chǎn)品的總收入而言,日亞以24%的全球市場(chǎng)份額位居榜首。

日亞化學(xué)究竟如何在短短數(shù)年間,從無(wú)名工廠一躍成為行業(yè)龍頭?下文將詳細(xì)剖析新科狀元的成才之路。

日亞化學(xué)成功之路——從中村修二的破局開(kāi)始

成立于1956年的日亞化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社,起初以生產(chǎn)高純度鈣鹽類產(chǎn)品為主。1966年開(kāi)始制造用于熒光燈的熒光粉,并獲得通用電氣的熒光粉制造專利授權(quán),從此便踏上了照明行業(yè)求索之路。在此后很長(zhǎng)一段時(shí)間里,日亞化學(xué)只是眾多依附于照明巨頭的工廠之一而已,并不具備掌握前沿照明技術(shù)的能力。

1980年,通用電氣專利授權(quán)合同結(jié)束。日亞化學(xué)與1986年設(shè)立研究樓,開(kāi)始致力于發(fā)光物質(zhì)的研究。然而,正是通用電氣多年的專利授權(quán),使日亞化學(xué)在探索發(fā)光新技術(shù)的征途上,有了一定的技術(shù)積累。

1993年,憑借中村修二的“藍(lán)光LED”發(fā)明,日亞化學(xué)領(lǐng)先世界LED產(chǎn)業(yè)。這究竟是種什么樣的技術(shù)呢?

原來(lái),早在60年代,通用電氣便研究出“紅光LED”,并廣泛應(yīng)用于儀器儀表的指示光源。在之后整整近30年的技術(shù)發(fā)展過(guò)程中,人們逐漸研制出亮度更高的紅光LED和綠光LED,三種原色唯獨(dú)欠缺藍(lán)色光源。

但是,合成白色需用到所有原色。所以,只有發(fā)明了“藍(lán)色LED”,才能產(chǎn)生白光,從而走進(jìn)更廣闊的普通照明市場(chǎng)。

時(shí)值世界照明巨頭大力推廣熒光燈成為照明主流產(chǎn)品,甚至以制作精密儀器發(fā)跡的德州儀器,亦放棄了對(duì)LED的研究投入。但日亞化學(xué)并沒(méi)有跟風(fēng)選擇其老本行——熒光燈技術(shù),而選擇了一條曲折而傳奇的道路。

一項(xiàng)舉世聞名、留名史冊(cè)的技術(shù),就誕生在一個(gè)毫不起眼的小作坊,這一切都源于傳奇人物中村修二。

當(dāng)年的中村修二,不過(guò)是一個(gè)工廠里的技術(shù)研究員,為尋求事業(yè)上的突破,中村選擇了當(dāng)時(shí)整個(gè)產(chǎn)業(yè)界都束手無(wú)策的藍(lán)光LED。1989年著手研究時(shí),有硒化鋅和氮化鎵兩種材料,被認(rèn)為可用于制作藍(lán)光LED。那時(shí)的主流是硒化鋅,全世界針對(duì)硒化鋅的研究者超過(guò)一萬(wàn)人,而研究氮化鎵的卻不到10個(gè)人,因?yàn)楦哔|(zhì)量的氮化鎵晶體很難獲得。

當(dāng)時(shí),中村修二并未獲得公司重用。所以他選擇氮化鎵作為研究目標(biāo),一旦開(kāi)發(fā)成功,將會(huì)形成大規(guī)模的業(yè)務(wù),從而改善在公司的待遇。

但實(shí)際情況依舊嚴(yán)峻,由于沒(méi)有預(yù)算,無(wú)法購(gòu)買相關(guān)設(shè)備和昂貴的部件。結(jié)果,只有完全靠自己來(lái)制造有關(guān)設(shè)備。由于前途未卜,公司甚至曾下令中止研究。正是這位現(xiàn)代版“愛(ài)迪生”的執(zhí)著,才有了日亞化學(xué)的原創(chuàng)性發(fā)明。

四年后,即1993年,藍(lán)光LED問(wèn)世。日亞化學(xué)成為全球第一家生產(chǎn)藍(lán)光LED的公司。年收入從僅2000萬(wàn)美元,到現(xiàn)在幾十億美元,成為當(dāng)今LED照明行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)頭羊,無(wú)疑為后來(lái)者撰寫了一部傳奇勵(lì)志史。

中村修二對(duì)于日亞化學(xué)來(lái)說(shuō),不過(guò)是天賜良機(jī)。而后期如何把握機(jī)會(huì),成為行業(yè)龍頭,亦值得思考。

技術(shù)效用最大化——集權(quán)分權(quán)一盤棋

首先,牢牢掌握先進(jìn)技術(shù),獨(dú)霸專利兵家之地。據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)銀行“申請(qǐng)人得分排名”,日亞的LED照明技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力一直居全球首位。日亞化學(xué)無(wú)疑是擁有LED專利最多的公司。僅僅憑借1991年至2001年間,日亞便取得了從LED外延、芯片到封裝制造的74件基本專利,幾乎涵蓋了整個(gè)過(guò)程的技術(shù)及相關(guān)原材料,在LED領(lǐng)域具有絕對(duì)壟斷地位。

正是因?yàn)橛辛撕诵募夹g(shù),日亞才可以在全球范圍內(nèi)主動(dòng)出擊對(duì)手,將技術(shù)權(quán)力緊握手中。一旦獨(dú)霸技術(shù)受挫,就嘗試透過(guò)發(fā)動(dòng)“專利訴訟戰(zhàn)”解決問(wèn)題。

首先,日亞以涉嫌泄露企業(yè)機(jī)密為由,向立業(yè)功臣中村修二提起訴訟(中村因不滿日亞化學(xué)對(duì)技術(shù)人員的待遇而出走),反而被中村修二提起專利權(quán)不屬于職務(wù)發(fā)明的確權(quán)之訴。如果訴訟成功,日亞化學(xué)捍衛(wèi)已久的領(lǐng)頭位置將從根本上受到動(dòng)搖。同時(shí)由于該發(fā)明重大,在學(xué)術(shù)界被認(rèn)為是可競(jìng)爭(zhēng)諾貝爾獎(jiǎng)的基本發(fā)明,全球競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

截至2009年初的全球LED專利訴訟,初步統(tǒng)計(jì)共59個(gè)案件。其中日亞化學(xué)發(fā)起的專利訴訟案幾乎占全球所有訴訟的60%!

在與國(guó)內(nèi)對(duì)手“豐田合成”開(kāi)戰(zhàn)的同時(shí),日亞化學(xué)還同韓國(guó)的首爾半導(dǎo)體,以及遠(yuǎn)在美國(guó)的科銳爭(zhēng)斗。

2001年對(duì)日亞化學(xué)而言可謂流年不利。2000年前日亞化學(xué)的專利訴訟官司基本上無(wú)往不勝,但2001年起,日亞在專利訴訟方面遭到一連串挫敗。

好斗的日亞化學(xué)不惜一切代價(jià),試圖壟斷技術(shù)來(lái)統(tǒng)領(lǐng)LED行業(yè),悍然拒絕將該專利開(kāi)放或授權(quán)給其它任何廠商。然而,唯有透過(guò)集權(quán)構(gòu)筑行業(yè)壁壘、分權(quán)培養(yǎng)廣闊市場(chǎng),才能長(zhǎng)治久安。

隨著各家專利數(shù)目增多,訴訟手段逐漸失效。訴訟時(shí)間長(zhǎng),還消耗財(cái)力。僅憑日亞化學(xué)一己獨(dú)斷技術(shù),無(wú)法有效構(gòu)筑行業(yè)壁壘,更無(wú)法推廣技術(shù)培養(yǎng)市場(chǎng)。

所以,受挫的日亞化學(xué)在2002年及時(shí)改變了策略,開(kāi)始不斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手豐田合成、科銳、飛利浦和歐司朗等公司達(dá)成一系列專利交叉許可協(xié)議,形成專利池和產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟,合力構(gòu)筑壁壘,提高門檻。

另一方面,面對(duì)迅速崛起的中下游封裝制造企業(yè),日亞化學(xué)一改此前不授權(quán)、多訴訟的策略,轉(zhuǎn)而下放專利,授權(quán)進(jìn)行生產(chǎn),利用別人的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓市場(chǎng)。

住友化工:技術(shù)獨(dú)裁,無(wú)法發(fā)揮技術(shù)效用

“日亞化學(xué)”和“住友化工”在技術(shù)上各有千秋,不分高下,分別代表白光LED照明兩大主流技術(shù)——氮化鎵和硒化鋅。但由于住友化工將技術(shù)獨(dú)裁走到黑,從行業(yè)領(lǐng)先到最終銷聲匿跡。

前文我們提到,白光LED開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)在于藍(lán)光技術(shù),“住友化工”擁有的硒化鋅技術(shù)曾經(jīng)一致被眾人看好,但非常可惜,我們沒(méi)有找到任何關(guān)于住友開(kāi)放或合作白光技術(shù)的資訊,在LED核心利益團(tuán)體內(nèi)也難尋其蹤影。

技術(shù)封閉帶來(lái)技術(shù)的狹隘落后。

目前,住友技術(shù)的發(fā)光效率已低于日亞化學(xué),其現(xiàn)在的白光LED也大部分基于日亞化學(xué)的技術(shù),基本放棄了自己的照明技術(shù)。

2003年,住友與臺(tái)灣資本市場(chǎng)上的明顯“博達(dá)科技”合資成立“博達(dá)光電”。但是,2004年爆出博達(dá)通過(guò)此類技術(shù)掏空手段造假財(cái)務(wù)報(bào)表。住友成為其在資本市場(chǎng)圈錢的工具,轟動(dòng)一時(shí),被稱為臺(tái)灣版“安然事件”。住友白光LED技術(shù)最后的結(jié)局,竟然被當(dāng)成一場(chǎng)騙局的幌子。

日亞化學(xué)和住友化工啟示我們,唯通過(guò)集權(quán)和分權(quán)的平衡,最大化技術(shù)帶來(lái)的效用,才是照明行業(yè)成功之道。任憑多先進(jìn)的技術(shù),若抱死不放,均會(huì)被市場(chǎng)淘汰。但技術(shù)能力卻又是闖蕩江湖、創(chuàng)造市場(chǎng)的源泉。只有擁有了核心技術(shù),方能擁有“以集權(quán)手段維護(hù)行業(yè)地位、以分權(quán)手段擴(kuò)大市場(chǎng)”的能力。

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或能力互補(bǔ)的公司,積極采取“交互授權(quán)”和“特許授權(quán)”的合作方式,提高自身的市場(chǎng)反應(yīng)能力,集中資源開(kāi)發(fā)更先進(jìn)技術(shù),從而鞏固技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟有效構(gòu)筑行業(yè)壁壘,阻止新進(jìn)入者的產(chǎn)生。

最后,借助技術(shù)開(kāi)放,使自己的技術(shù)獲得更多應(yīng)用,面對(duì)更多客戶,從而獲得更廣闊的市場(chǎng)。

玩技術(shù)路線,是第一代中國(guó)企業(yè)家不會(huì)嘗試的

雷士和歐普等中國(guó)照明企業(yè),出生于雜亂的建材市場(chǎng),曾為國(guó)外大廠代工,一直在求生壓力之下,既缺資金又缺技術(shù),不自覺(jué)地會(huì)選擇“短平快”的、主攻市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。

野蠻生長(zhǎng)的中國(guó)照明企業(yè):歐普和雷士

雷士照明和歐普照明,是很有代表性的比較正規(guī)的中國(guó)照明企業(yè)。

雷士照明首創(chuàng)“商用照明”概念,歐普照明專注于家用照明,尤其是吸頂燈市場(chǎng),透過(guò)圈地細(xì)分市場(chǎng),廣撒銷售渠道和突出品牌,以區(qū)別自己和草莽商家。

但雷士和歐普所代表的中國(guó)照明企業(yè),普遍出生于雜亂的建材市場(chǎng),曾為國(guó)外大廠進(jìn)行OEM代工。由于一直在求生壓力之下,既缺乏資金又缺乏技術(shù),不自覺(jué)地會(huì)選擇以“短平快”為特征的、主攻市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。

技術(shù)路線這種投入巨大、回報(bào)甚慢而且充滿風(fēng)險(xiǎn)的道路,是第一代創(chuàng)業(yè)的中國(guó)企業(yè)家不會(huì)去嘗試的。但他們普遍具有的開(kāi)拓市場(chǎng)能力,使得中國(guó)照明企業(yè)在發(fā)掘下游銷售渠道方面爐火純青,在短短幾年時(shí)間里,在中國(guó)照明市場(chǎng)占有一席之地。

2006年的國(guó)內(nèi)銷售額排名中,雷士和歐普僅次于飛利浦,甚至高于通用電氣。以至于后來(lái)通用電氣都要依靠雷士的銷售渠道,進(jìn)行在中國(guó)本土的發(fā)展。

雷士:營(yíng)銷渠道特色突出

雷士照明成立于1998年12月,由貼牌出身,專注于筒燈和射燈這兩個(gè)技術(shù)不高的細(xì)分市場(chǎng),如此便于打出自己的品牌,被大眾熟悉。

1999年,雷士首創(chuàng)了“品牌店”的營(yíng)銷模式。何謂品牌店?就是類似“樣板房”那樣,給予消費(fèi)者以實(shí)地體驗(yàn)的銷售門面。燈具的效果,要在周圍環(huán)境的配合下,才能表現(xiàn)出來(lái)。有別于其他滿屋燈泡的專賣店,雷士的品牌店,就是讓消費(fèi)者感受燈光的消費(fèi)體驗(yàn)。

此外,雷士通過(guò)補(bǔ)貼經(jīng)銷商換取對(duì)加盟店的控制,以激發(fā)更多經(jīng)銷商參與開(kāi)店,廣撒品牌店的網(wǎng)絡(luò)。這樣的專賣店形式,迅速成為新的銷售風(fēng)尚。這也說(shuō)明了,為什么做市場(chǎng)容易被模式。

在2002年的時(shí)候,雷士又開(kāi)創(chuàng)“隱形渠道”,與設(shè)計(jì)師合作,通過(guò)業(yè)內(nèi)專業(yè)設(shè)計(jì)師將自己的產(chǎn)品整體推銷出去。這一系列的做法,都是為了達(dá)到構(gòu)建“漁網(wǎng)式”的銷售點(diǎn)。渠道擴(kuò)張的成效,在較短時(shí)間內(nèi)可以顯現(xiàn)。

雷士把主要精力放在渠道開(kāi)拓上面,而它的生產(chǎn)卻大部外包出去,只要保證自己的質(zhì)量不弱于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,使用飛利浦等大廠在中國(guó)的代工廠即可。

照明行業(yè)對(duì)技術(shù)要求極高,要想在產(chǎn)品技術(shù)上做出成績(jī),對(duì)于雷士這樣的企業(yè)來(lái)講,談何容易?倒不如節(jié)約資源走自己熟悉的市場(chǎng)道路,量力而行且成效易顯。

歐普:扎根吸頂燈細(xì)分市場(chǎng)

歐普從1998年開(kāi)始,以“吸頂燈”來(lái)開(kāi)拓家居照明市場(chǎng)。在選擇主打吸頂燈之前,歐普也走了一些彎路。在其誕生之初,歐普徘徊于低端市場(chǎng)的紅海內(nèi),打價(jià)格戰(zhàn)。市場(chǎng)上什么燈好賣,就做什么燈。

但是如此草莽地隨波逐流發(fā)展,企業(yè)很難做強(qiáng)做大。春江水暖鴨先知,長(zhǎng)期浸淫中國(guó)本土市場(chǎng)的歐普發(fā)現(xiàn)吸頂燈是一個(gè)未來(lái)很有潛力的細(xì)分市場(chǎng),而巨頭又由于對(duì)市場(chǎng)不敏感而留出了空間。

新世紀(jì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,帶來(lái)蓬勃的需求量,僅北京一年就有超過(guò)3億元的需求。當(dāng)時(shí)利潤(rùn)率高,沒(méi)什么技術(shù)壁壘,所以決定專供吸頂燈,將其做精來(lái)建立自己的品牌,脫離作坊階段。隨后擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模,廣泛培植在全國(guó)范圍內(nèi)的銷售網(wǎng)點(diǎn)。

從下游突圍、成功細(xì)分市場(chǎng),讓歐普成為中國(guó)照明行業(yè)的領(lǐng)頭羊。但是技術(shù)的瓶頸,始終限制它進(jìn)一步發(fā)展。從目前歐普的新產(chǎn)品布局和發(fā)展理念來(lái)看,很明顯處于一種徘徊于產(chǎn)業(yè)鏈下游的迷惘階段。

雷士照明和歐普照明都沒(méi)有高端的技術(shù)基礎(chǔ),所以根本談不上“技術(shù)的集權(quán)和分權(quán)及其平衡”,仍然在照明產(chǎn)業(yè)鏈的下游徘徊。若想進(jìn)一步晉級(jí)突圍,光靠銷售渠道的拓展是不可能達(dá)成目標(biāo)的。

那么可不可以將現(xiàn)有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),轉(zhuǎn)化為技術(shù)實(shí)力呢?這便回到了“市場(chǎng)換技術(shù)”的老笑話上了。

在這個(gè)問(wèn)題上,“佛山照明”嘗試過(guò)通過(guò)和歐司朗的合作引入高端技術(shù)。歐司朗用6.79億元人民幣成為佛山照明第一股東,主要是看上了佛山照明在全國(guó)范圍內(nèi)龐大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),目的是把佛山作為其在亞太地區(qū)的生產(chǎn)基地。而佛山照明則期望得到歐司朗的技術(shù)支持。

然而,從2005年至今,佛山照明沒(méi)有得到歐司朗任何的技術(shù)注入,反而完全成為了別人的附庸。

所以,光通過(guò)與全球照明巨頭的合作,是很難在自己的技術(shù)上有所加強(qiáng)和突破的。畢竟你

產(chǎn)業(yè)鏈下游,而別人在產(chǎn)業(yè)鏈中上游,占著主導(dǎo)地位。

既然此路不通,有沒(méi)有什么成功的先例呢?

下面我們就看看韓國(guó)“首爾半導(dǎo)體”是如何利用其他手段,把握行業(yè)本質(zhì)進(jìn)行技術(shù)突破的。

首爾半導(dǎo)體如此厚顏的戰(zhàn)略,抓住了行業(yè)本質(zhì)

首爾半導(dǎo)體從日亞化學(xué)抄襲并改進(jìn)技術(shù),如此厚顏的發(fā)展戰(zhàn)略,不免遭人詬病。但作為商人,至少他們充分認(rèn)識(shí)到了技術(shù)制高點(diǎn)的重大意義,并不惜一切代價(jià)擠進(jìn)了技術(shù)核心圈。

探索突圍之路:首爾半導(dǎo)體從模仿到超越

來(lái)自IMS的數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)2009世界LED市場(chǎng)分析調(diào)查結(jié)果,“首爾半導(dǎo)體”緊跟著世界三大LED封裝企業(yè)日亞、歐司朗飛利浦,排到了第四位。

首爾半導(dǎo)體的管理層還期待,2011年總銷售額達(dá)到13億美元,全面超越飛利浦,排名上升到第三名。

如果大家對(duì)前面的內(nèi)容還有印象,可能會(huì)覺(jué)得首爾半導(dǎo)體聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)耳熟。對(duì)!它就是因?yàn)椤澳7隆比諄喕瘜W(xué)的技術(shù)被起訴的首爾半導(dǎo)體!

首爾半導(dǎo)體和日亞的恩怨

自2006年以來(lái),日亞化學(xué)和首爾半導(dǎo)體這兩家公司的專利訴訟糾紛一直不斷。一次次訴訟和反訴訟,互告遍及美歐亞地區(qū)。

官司進(jìn)行到白熱化階段的時(shí)候,日亞化學(xué)卻突然于2009年宣布,和首爾半導(dǎo)體簽訂“交叉授權(quán)協(xié)議”,并停止在美、德、日、英、韓等國(guó)進(jìn)行的所有專利訴訟案。雙方協(xié)議,可互相使用包括LED及半導(dǎo)體鐳射器相關(guān)技術(shù)在內(nèi)的專利技術(shù)。但具體內(nèi)容為對(duì)外公開(kāi)。

業(yè)界一般認(rèn)為,首爾半導(dǎo)體在學(xué)習(xí)和模仿日亞化學(xué)的基礎(chǔ)上,在白色LED技術(shù)取得突破(自主研發(fā)成功了1201m/W的世界最亮的白色LED——Acriche半導(dǎo)體照明技術(shù)),獲得討價(jià)還價(jià)資本,最終達(dá)成技術(shù)互換協(xié)定。

首爾半導(dǎo)體宣傳,“為我們多達(dá)5000項(xiàng)的封裝概念技術(shù)專利感到自豪”。而這不過(guò)是其他廠商的技術(shù)改頭換面、重新包裝組合的結(jié)果。

首爾半導(dǎo)體如此厚顏的發(fā)展戰(zhàn)略,不免遭人詬病,但至少他們作為商人,充分認(rèn)識(shí)到了技術(shù)制高點(diǎn)的重大意義,并不惜一切代價(jià)擠進(jìn)了技術(shù)核心圈。

首爾半導(dǎo)體從日亞化學(xué)抄襲并改進(jìn)技術(shù),選擇了類似日亞化學(xué)由產(chǎn)業(yè)鏈上游為起點(diǎn)的向下突破。拋開(kāi)道德因素不談,這樣的策略的確是把握住了行業(yè)本質(zhì)。

成功之道:技術(shù)模仿和單點(diǎn)超越

從行業(yè)本質(zhì)來(lái)看,傳統(tǒng)的三巨頭占領(lǐng)者最大的市場(chǎng)份額和中高端的技術(shù),而日亞化學(xué)則通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新,擁有了更強(qiáng)大的科研能力,提高了自己的利潤(rùn)率。

但首爾半導(dǎo)體則是走了一條頗有爭(zhēng)議的捷徑:它全面模仿了一個(gè)成熟企業(yè)(日亞化學(xué))的技術(shù),并在關(guān)鍵技術(shù)上實(shí)現(xiàn)超越,從而拿到了向行業(yè)本質(zhì)靠攏的敲門磚,成功突破核心廠商構(gòu)筑的行業(yè)壁壘。

后知后覺(jué)的日亞化學(xué)受制于首爾半導(dǎo)體的新技術(shù),被迫分一杯羹,達(dá)成技術(shù)互換條款。

此外,首爾半導(dǎo)體還不斷試圖鞏固自己的技術(shù)基礎(chǔ)。它利用自己的先發(fā)優(yōu)勢(shì),和新行業(yè)內(nèi)規(guī)則制度不完善的特點(diǎn),于2009年12月引入具有強(qiáng)大政治力量的浦項(xiàng)財(cái)團(tuán)Posco,接著又向韓國(guó)政府游說(shuō)自己的標(biāo)準(zhǔn)制提案。一旦獲得通過(guò),各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者向韓國(guó)輸入LED燈具的標(biāo)準(zhǔn),將唯首爾半導(dǎo)體馬首是瞻,而且更有可能被其他國(guó)家采用,這樣,首爾半導(dǎo)體就有希望在全球范圍內(nèi)獲得技術(shù)制高點(diǎn),并把這種技術(shù)效用最大化。

所以,沒(méi)有技術(shù)的后來(lái)者,除模仿之外,幾乎沒(méi)有任何機(jī)會(huì)獲得超越。反而可模仿已有的成熟技術(shù),并在此基礎(chǔ)上加以改進(jìn),縮短研發(fā)時(shí)間,這正是后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

首爾半導(dǎo)體正是有當(dāng)?shù)卣募夹g(shù)保護(hù),不斷模仿,利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)突破技術(shù)壁壘。這與當(dāng)年日本半導(dǎo)體和汽車公司,通過(guò)抄襲歐美設(shè)計(jì)工藝而起步異曲同工。

所以,對(duì)于更遲一步的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),發(fā)揮中國(guó)工業(yè)擅長(zhǎng)的模仿改造能力,劍走偏鋒、切入行業(yè)核心,不失為一條可行之路。若連模仿都困難,可以像臺(tái)灣人那樣去收購(gòu)

在階段性成功之后,億光電子既沒(méi)有固步自封,也沒(méi)有盲目往上游擴(kuò)張,而是策略性地投資上游廠商,將中下游獲得的資本,轉(zhuǎn)化為對(duì)上游的技術(shù)力量的控制。

探索突圍之路:臺(tái)灣億光電子布控上下游

首爾半導(dǎo)體的“技術(shù)模仿路線”,適用于那些已經(jīng)在LED技術(shù)上下過(guò)長(zhǎng)時(shí)間功夫的企業(yè)。就像首爾半導(dǎo)體,在長(zhǎng)期的模仿過(guò)程中,還要面對(duì)和日亞公司專利糾紛的壓力。一場(chǎng)官司在全世界各個(gè)市場(chǎng)打上四年之久,可見(jiàn)這條路需要強(qiáng)大的忍耐力和堅(jiān)定的自信。

對(duì)習(xí)慣了走下游短期市場(chǎng)、追求短平快效益的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)來(lái)說(shuō),有沒(méi)有更好的途徑呢?我們把目光投向了臺(tái)灣LED照明的領(lǐng)軍企業(yè)——“億光電子”的身上。

臺(tái)灣的LED產(chǎn)業(yè)始于1970年代初期,發(fā)展至今,已成為全球LED生產(chǎn)制造的重要地區(qū)。自2000年以來(lái),產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到世界第二,僅次于日本——2007年全球LED總產(chǎn)值達(dá)67億美元,其中有25%來(lái)自于臺(tái)灣。

但從2007年起,臺(tái)灣LED企業(yè)集體跳水,股價(jià)紛紛跑輸大盤,為什么?一是下游需求放緩,同時(shí)大量工廠遷往成本更低的中國(guó)內(nèi)地,產(chǎn)品整體利潤(rùn)率下降。

就行業(yè)本質(zhì)而言,臺(tái)灣企業(yè)的技術(shù)專利大量集中于中下游的芯片封裝和照明應(yīng)用。相比較上游核心專利的集中和覆蓋面廣,這類下游的應(yīng)用層面專利則相對(duì)分散,僅僅附庸與產(chǎn)業(yè)核心的邊緣。因而不能進(jìn)行集權(quán)和分權(quán),并作向上突入“核心利益圈”的嘗試。而臺(tái)灣億光電子,則在眾多臺(tái)灣燈企中一枝獨(dú)秀。

公司于1983成立,幾十年來(lái),一直專注于LED芯片封裝。在1996年,億光電子成功研發(fā)出“表面貼裝器件封裝技術(shù)”SMD,成為這一領(lǐng)域的老大,是LG、夏普、三星等LED液晶電視廠商的主要供應(yīng)商,月產(chǎn)能約10億顆,年銷售額近3億美元。

在階段性成功之后,億光既沒(méi)有固步自封,也沒(méi)有盲目往上游擴(kuò)張,而是選擇策略性地投資上游廠商,將中下游獲得的資本,轉(zhuǎn)化為對(duì)上游的技術(shù)力量的控制。

在上游,億光已是晶電(臺(tái)灣龍頭芯片廠)、泰谷和廣鎵等LED芯片廠的主要股東。而在2009年,晶電投資7.2億元,占泰谷19.9%股權(quán),成為泰谷最大股東(同時(shí)億光占泰谷15.9%),而億光也是晶電最大法人股東。

經(jīng)過(guò)這樣一輪的合縱連橫,臺(tái)灣上游晶粒廠已紛紛進(jìn)入億光的勢(shì)力范圍,使得億光未來(lái)資源無(wú)缺。這也使得億光成為在LED上游外延布局最完整的封裝廠,并與國(guó)際照明大廠歐司朗達(dá)成全部專利交叉授權(quán)。

通過(guò)月銷售的排行,可以明顯的看出,億光電子是臺(tái)灣LED封裝產(chǎn)業(yè)的龍頭,大幅領(lǐng)先后面的競(jìng)爭(zhēng)者。而其控制的“晶電”,則是臺(tái)灣芯片產(chǎn)銷量第一。

在下游,億光亦強(qiáng)化中國(guó)內(nèi)地照明市場(chǎng)的布局,充分挖掘其生產(chǎn)能力和成本優(yōu)勢(shì)。

億光在原有“廣州恒光電子有限公司”的基礎(chǔ)上,2009年與“上海亞明燈泡廠”合資設(shè)立“上海亞明固態(tài)照明”。又與“廈門市軟件產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展公司”簽約,共同建設(shè)“廈門市現(xiàn)代照明應(yīng)用設(shè)計(jì)與創(chuàng)業(yè)中心”。

之所以說(shuō)億光的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒,是因?yàn)椋挥诋a(chǎn)業(yè)鏈中游,通過(guò)有選擇地投資控股上游技術(shù)型企業(yè),從而控制技術(shù),做突入“核心區(qū)域”的嘗試。

對(duì)照明行業(yè),中國(guó)企業(yè)普遍存在一個(gè)誤區(qū),即認(rèn)為照明是個(gè)低技術(shù)低門檻行業(yè),要想成功必先做好渠道,樹(shù)好品牌。殊不知,這股不正之風(fēng)正好暴露了中國(guó)照明企業(yè)貪圖短、平、快的致命弱點(diǎn)。

通過(guò)以上研究后,我們發(fā)現(xiàn)迅速崛起的年輕企業(yè),如日亞化學(xué),首爾半導(dǎo)體以及臺(tái)灣的億光電子,都是通過(guò)各種努力,在對(duì)核心技術(shù)的掌控上下了很大功夫,并通過(guò)申請(qǐng)專利,與擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)交叉互換形成專利池,構(gòu)建行業(yè)壁壘實(shí)現(xiàn)集權(quán)。同時(shí),通過(guò)分權(quán)以獲得更廣闊的市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在集權(quán)和分權(quán)的之間找到平衡點(diǎn),最充分地發(fā)揮技術(shù)效用。

而部分中國(guó)LED企業(yè)的專利,僅限于外觀設(shè)計(jì)和照明設(shè)計(jì)等及其細(xì)分的領(lǐng)域,高度不夠,沒(méi)有集權(quán)能力。

中國(guó)企業(yè)該從何入手、掌握核心技術(shù)呢?

像日亞化學(xué)那樣,直接由上游尖端技術(shù)切入,對(duì)資金和人才的要求過(guò)高,與實(shí)情不符。可向首爾半導(dǎo)體學(xué)習(xí),模仿并改進(jìn)已有技術(shù),繞開(kāi)專利,以求新突破。

若連模仿都困難,可再參照億光的作法,由中游相對(duì)成熟的封裝技術(shù)入手,投資優(yōu)秀的上游廠商。

中國(guó)企業(yè)需要以具有議價(jià)能力的技術(shù),突入以大廠為核心的圈子。再以技術(shù)為武器,形成聯(lián)盟。通過(guò)分權(quán)發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),拓寬市場(chǎng),讓技術(shù)獲得更多應(yīng)用。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(責(zé)任編輯:admin)----[注:本網(wǎng)站(中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂應(yīng)用網(wǎng)http://www.yongshi8.com聯(lián)系人:金先生13915284081)發(fā)布的有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格行情信息,僅供參考。實(shí)時(shí)價(jià)格以現(xiàn)實(shí)流通中為準(zhǔn)。受眾若發(fā)現(xiàn)信息有誤,可向本網(wǎng)建議及時(shí)修改或刪除。受眾在瀏覽本網(wǎng)站某些產(chǎn)品信息之后,使用該產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)向?qū)I(yè)人士及生產(chǎn)商和經(jīng)銷商咨詢,本網(wǎng)站不對(duì)該產(chǎn)品的任何使用后果負(fù)責(zé)。本站所有文章、圖片、說(shuō)明均由網(wǎng)友提供或本站原創(chuàng),部分轉(zhuǎn)貼自互連網(wǎng),轉(zhuǎn)貼內(nèi)容的版權(quán)屬于原作者。如果本站中有內(nèi)容侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)您通知我們的管理員,管理員及時(shí)取得您的授權(quán)或馬上刪除!]